Mauricio C. Serafim | 20.11.2025

O filme ilustra o conflito entre a produção técnica e a dimensão pessoal. A desgraça da Criatura não reside em sua compleição monstruosa, mas na negação sistemática de manifestar plenamente seus transcendentais (coexistência livre, conhecer pessoal, amar pessoal), fruto direto da incapacidade de seu criador em transpor o limite do pensamento objetivante.

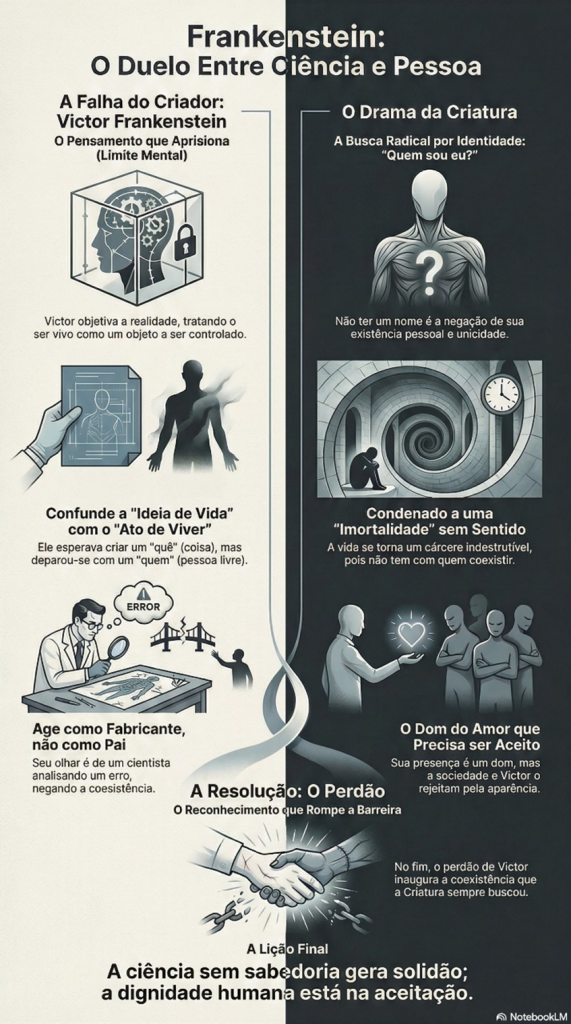

Para compreendermos a falha de Victor, devemos recorrer à teoria do conhecimento de Leonardo Polo. O limite mental consiste no fato de que o nosso pensamento objetiva a realidade: paralisamos o fluxo do ser para possuí-lo como um objeto (ob-jectum).

Victor Frankenstein é o arquétipo do racionalismo que não sabe abandonar o limite. Ele atua como um exímio técnico: manipula a natureza – carne, nervos, eletricidade – e domina a causalidade física. No entanto, ele confunde a ideia de vida com o ato de viver. Enquanto o pensamento objetiva e controla, a pessoa humana é um ato de ser irrestrito e livre. Ao ver a Criatura despertar, Victor sofre um choque: depara-se com um quem (uma liberdade incontrolável) onde esperava um quê. O seu horror é metafísico: fecha-se em seu limite mental, recusando-se a reconhecer que a pessoa da Criatura excede infinitamente a sua ideia projetada.

Essa clausura no limite mental impede Victor de exercer a coexistência. Na abordagem de Polo, a pessoa é constitutivamente “ser-com” (cum alio). A Criatura, embora ab alio (vinda de outro), tem negado o seu cum alio (estar com o outro). O monstro torna-se um órfão ontológico. Ele busca o olhar do pai para ser confirmado no ser, mas encontra apenas o olhar analítico de um cientista que vê um erro. E quando percebe que nunca terá este olhar, suplica ao Victor que lhe faça uma companheira igual e ele, ou seja, sua réplica – na linguagem de Polo – alguém que o pudesse conhecer e coexistir. E quando este desejo é negado, revolta-se contra seu criador afirmando: “você foi meu criador, mas agora serei seu mestre!”

A angústia da Criatura manifesta o conhecer pessoal (intellectus ut actus). Diferentemente do conhecimento de Victor, que busca dominar a natureza, o intelecto da Criatura busca a identidade. A pergunta que a move não é técnica (como fui feito?), mas radicalmente pessoal (quem sou eu?).

Este drama é agravado pelo fato de a Criatura não ter um nome. O nome próprio é o reconhecimento da unicidade do quem. Simbolicamente, não ter nome é não ter existência. Ele é um inominado, um ser sem designação, o que torna a sua busca por identidade um abismo: como alcançar a verdade sobre si mesmo, se lhe é negado o próprio vocativo pelo qual se é chamado à existência? A ausência do nome é a negação máxima da sua intimidade pessoal.

Contudo, há um aspecto que torna a tragédia antropológica absoluta: a incapacidade de morrer. Victor, em seu afã técnico, venceu a barreira biológica da morte, conferindo à Criatura uma resistência indestrutível.

Sob a ótica da abordagem de Polo, isso é uma aberração. A vida humana é temporalidade orientada para um fim (destino). Ao retirar a possibilidade da morte física, Victor não conferiu imortalidade gloriosa, mas aprisionou a pessoa em uma duração perpétua sem sentido. A morte, para o homem ferido, pode ser um trânsito ou um alívio. Para a Criatura, a vida tornou-se um cárcere indestrutível.

Ela é obrigada a ser indefinidamente sem que ninguém a queira com ele. É a radicalização da solidão no tempo. Se a pessoa é coexistência, ser imortal na solidão é a contradição mais dolorosa possível: é um ato de ser que persiste, mas que não pode realizar-se, pois não tem com quem compartilhar a sua eternidade forçada.

Por fim, o transcendental do Amar revela-se na estrutura dual de dar e aceitar. Vemos a inocência inicial da Criatura, que oferece sua presença como um dom. Contudo, para que o amor se realize, o dom precisa ser aceito.

A sociedade, mimetizando o erro de Victor, prende-se à aparência e recusa essa doação. O amor rejeitado adoece. Há, todavia, o episódio do encontro com o idoso sábio. Neste momento, o limite mental é transposto: o cego, não distraído pela imagem, percebe a presença pessoal e aceita a companhia. Ali, experimenta-se a coexistência: a monstruosidade desaparece quando há acolhida.

Porém, a verdadeira resolução do drama antropológico ocorre apenas nos minutos finais. A tragédia da Criatura – um ser sem nome, condenado a uma duração interminável e destituído de filiação – parecia caminhar para um desfecho de solidão absoluta. Contudo, a obra nos reserva uma reviravolta metafísica nos seus instantes finais. O limite mental de Victor, que durante toda a trama objetivou a Criatura, finalmente se rompe. Ao sustentar o olhar de sua obra e pedir perdão, o cientista realiza o ato de reconhecimento pessoal que tanto faltou.

Sob essa ótica, Frankenstein (2025) é um alerta sobre os perigos de uma ciência que não abandona o limite mental. Victor criou uma natureza indestrutível, mas foi incapaz de acolher a pessoa, pois tentou reduzir o mistério da liberdade à medida de seu entendimento técnico.

A lição é que a dignidade humana não se sustenta na perfeição da biologia, mas na aceitação do ato de ser. A Criatura possui o conhecer e o amar pessoais, mas obscurece porque o seu criador, prisioneiro de si mesmo, recusou-se a exercer a paternidade, que nada mais é do que a forma mais alta de coexistência. Porém, ato final de contrição e reconhecimento altera a substância de toda a narrativa. A tragédia do monstro sem nome e sem morte encontra, naquele instante de perdão, o seu repouso. Ao olhar nos olhos e ser olhado de volta, a coexistência é inaugurada. Victor deixa de ser o fabricante para tornar-se, enfim, pai.

O filme nos ensina que a ciência sem sabedoria produz solidão, mas também que a pessoa humana é irredutível: ela clama pelo amor até o fim. E quando esse amor é concedido – mesmo que num tardio pedido de perdão – a dignidade é restaurada e o abismo entre o eu e o tu é, finalmente, superado.